Par Philippe Aghion

Point de départ : une référence incontournable : Joseph Schumpeter. (1883/1950)

3 éléments générant les profits

- Des innovations, sources de croissance La croissance naît du progrès technique (cf Solow) et non pas seulement d’un accroissement du stock de capital technique (cf la croissance soviétique assise sur des investissements dans l’industrie –lourde, militaire…- et sur ses retards, puis son échec). C’est là le cœur de l’activité entrepreneuriale, qui s’inscrit dans le processus de destruction créatrice (remplacement des produits/ des méthodes/ des technologies, des modes d’organisation…… par de nouveaux).

C’est aussi synonyme d’un rejet d’une vision du progrès technique, fruit d’un trickle down c’est-à-dire d’un « ruissellement » où l’enrichissement des entreprises induirait un enrichissement de la nation toute entière. Or on ne peut passer sous silence les dysfonctionnements qu’il peut entraîner : les exclus et les laissés-pour-compte (par exemple la main d’œuvre licenciée), les inégalités de l’accès au crédit (pour les ménages mais surtout pour les entreprises, selon taille ou la nature du projet avec la difficulté accrue de financer des programmes innovants), les retombées non ou mal internalisées quant aux décisions des entreprises sur leur (notre) environnement socio-économique (délocalisation, conditions de travail, patrimoine environnemental…) - … qui naissent des investissements en recherche et développement (RD) pour faire émerger ces innovations mais aussi éviter que les firmes en place tentent de faire barrière à ces changements qui les mettent/mettraient en péril. D’où le rôle de la démocratie, par la production de droits de propriété (comme les brevets) va protéger l’innovateur et assurer la croissance. Ainsi, contrairement aux approches néoclassiques traditionnelles, la croissance peut natte dans un contexte de concurrence imparfaite, où la motivation des entrepreneurs repose essentiellement sur des profits de monopole d’innovation.

- … et qui st au cœur du processus de destruction créatrice qui correspond à un conflit entre ancien/nouveau. Il existe toujours une tendance pour les innovateurs d’hier à devenir des income buts, des firmes qui sont en place et qui essaient d’influencer le pouvoir politique pour éviter que de nouveaux innovateurs ne viennent sur leur marché. La démocratie est de facto un processus important de l’innovation parce que sans elle, il n’y a que corruption. Donc même à ce stade immatériel, on peut déjà la considérer comme un élément de politique de croissance puisque les institutions et les politiques d’un pays vont agir sur la croissance en influant sur les incitations à innover et sur les coûts d’innovations (cf. l’éducation supérieure réduit les coûts d’innovations, notamment pour les entreprises privées, car une partie de la population sera formée et donc capable de travailler dans des firmes innovantes). Avec la destruction créatrice on peut donc parler d’économie politique de la croissance. Mais la concurrence est-elle bénéfique à la croissance ? Bill Gates, par exemple, pensait qu’elle était néfaste car finalement elle enlèverait une partie de la rente d’innovation.

Mais des innovations qui évoluent dans le temps.

Selon le stade du développement économique des nations, on va trouver différentes caractéristique pour l’innovation :

- Innovation de rattrapage :

Par exemple, la Chine actuellement avec un progrès technique par imitation, qui a ici une fonction de rattrapage des autres nations, notamment développées, Celles-ci doivent alors tout miser sur leurs propres innovations pour ne pas être rattrapées/dépassées par un pays qui accumule très rapidement savoirs/savoir-faire. On peut aussi constater que la situation d’une nation peut évoluer au fil du temps. Par exemple, pendant les 30 Glorieuses la France est une économie en pleine reconstruction. On a là aussi des innovations de rattrapage d’où un financement bancaire (État, qui a privatisé les réseaux de financement après la Seconde Guerre mondiale), l’accent mis sur l’enseignement primaire et secondaire, la construction de « champions nationaux », un marché du travail peu flexible, et une démocratie qui ne constitue pas la priorité des pouvoirs publics (cf. la’diffusoin et contrôle de l’information sur la seule chaine, publique, à la télévision). - Dans une deuxième étape, on passe à une économie de l’innovation de point : le financement devient désintermédié (avec le développement d capital risque des fonds d’investissement), l’enseignement supérieur prend de l’envergure, les marchés gagnent en flexibilité, la libre entreprise (par opposition aux entreprises publiques et/ou « champions nationaux ») est une priorité…, Ce passage le Japon n’a pas su le négocier et c’est pour cette raison qu’il fait du sur place depuis une quinzaine d’années. L’Allemagne, elle, a su le faire, en modifiant son positionnement sur la chaîne de valeur du produit. La phase de production est laissée aux pays à main d’œuvre à bas coût, et elle se place sur la conception et la distribution-commercialisation (cf. la branche automobile et les différences entre France et Allemagne).

Qu’est-ce qui est propice à l’innovation ?

- Le contenu type « stratégie de Lisbonne » (2000) qui reconnait les carences en matière d’innovation au niveau de l’Union Européenne (UE) par rapport aux Etats-Unis (défaillances sur la RD et sur les universités) et qui se fixait comme objectif de faire de « l’économie de la connaissance » le fer de lance de la compétitivité et de la croissance.

- Le point précédent est une étape nécessaire mais ce n’est pas suffisant car il n’y a pas de véritable réforme structurelle. La libéralisation des marchés, que ce soit ceux des biens et services, ou du travail ou bien encore financiers. C’est ce que préconisait le rapport Attali (2008)

- Une réforme de l’Etat, elle aussi présente dans le rapport Attali, mais rendue encore plus nécessaire avec la crise. Celle-ci a entrainé la crise des Etats, et pas que dans l’UE (voir la « falaise fiscale » aux EU). Il semble donc nécessaire de maîtriser les déficits pour éviter qu’une crise financière ne se transforme en crise des États.

Des missions publiques

A réformer

Les 3 axes traditionnels s’avèrent de plus en plus inopérants.

- En phase de rattrapage, l’État-Providence (welfare state), présent sous De Gaulle, prend sa pleine dimension. Il est construit sur :

- Une politique industrielle d’aides aux entreprises (subventions, commandes publiques, aides aux investissements des Grandes Entreprises Nationales...), ce que d’aucuns appellent Capitalisme Monopoliste d’Etat. Les retombées rejaillissent aussi indirectement sur les entreprises privées.

- Une politique macroéconomique (gestion keynésienne du cycle, « stop and go » : en période de ralentissement on injecte des liquidités pour stimuler la demande, alors qu’en période d’expansion on augmente les taux d’intérêt pour éviter la surchauffe.

- Une politique sociale pour « compléter les petits salaires » plus que pour lutter contre le chômage qui est quasi inexistant alors.

- Aujourd’hui, en économie d’innovation de pointe, ces politiques sont inapplicables :

- Le raisonnement ne peut plus reposer sur UNE entreprise aidée, mais sur un secteur. Il faut donc repenser la politique industrielle, en situation de concurrence et dans un cadre d’économie ouverte

- Il est aussi impossible de gérer la politique macroéconomique par la demande (cf. l’échec de la politique de relance de la France en 1981 et les magnétoscopes japonais), ce qui amène à la notion de compétitivité.

- Enfin, la politique sociale est de plus en plus inefficace et elle peut même induire un chômage massif et de long terme. Elle doit être remplacée par des politiques de formation professionnelles.

D’où de nécessaires changements

Deux réponses :

- Entre le « Moins d’État » des néolibéraux (Néo conservateurs en GB, Républicains et Tea party aux EU). L’Etat se doit d’abandonner politique industrielle, politique macroéconomique, politique sociale, et doit se recentrer sur les fonctions régaliennes (« les lois et l’ordre »), financées par impôt. Il doit également « aider » les firmes en réduisant les prélèvements ainsi que les taux d’intérêt, ce qui est possible avec diminution ses dépenses de façon à ce que la demande de crédit et les taux d’intérêts diminuent dans le même temps. Les firmes auront donc des profits élevés et pourront embaucher et investir en recherche et développement… ce qui sera source de croissance, profitable à tous.

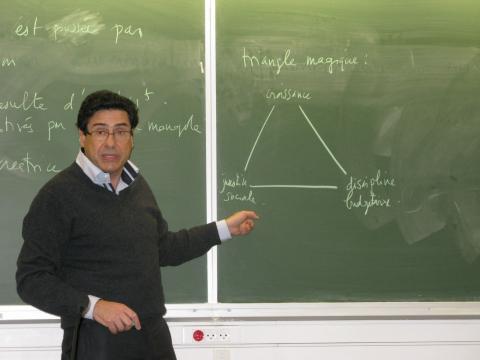

- … et l’« État stratège » (smart state) c’est-à-dire peut-être pas plus d’État mais surtout un État qui dépense autrement, qui essaye de mettre en place un « triangle magique », combinant croissance + discipline budgétaire + justice sociale.

Des sommets qui doivent être concomitants :

- Sans croissance, pas de stabilité budgétaire à court terme (cf. la Grèce), alors que si on réduit le déficit, on peut financer une politique stratégique (grâce aux stabilisateurs automatiques) ce qui permet de financer des dépenses de RD qui elles mêmes favorisent une croissance de long terme (on emprunte en récession (et comme les finances sont saines, cela se fait à taux d’intérêt plus bas) et on rembourse en expansion. On peut ainsi avoir politique contracyclique, par l’innovation (Ex actuellement : différence entre Italie qui est procyclique et la Suède qui est contracyclique).

- Avec justice sociale, il est plus facile de faire accepter les réformes dont certaines sont douloureuses. Sinon il y a exclusion et injustice sociales créant des contentieux de plus en plus importants (principes du développement durable avec solidarités inter et intra générationnelles), ce qui, a terme, constituerait un frein à la croissance.

Que faire pour donner naissance à cet État stratège ?

Surtout faire et ne pas considérer qu’il s’agit d’une utopie (voir ce qui s’est passé en Scandinavie dans les années 1990)

1°) Un État investisseur

* Ses objectifs ;

- Externalités positives (dont celles de technologie et celles du savoir « knowledge externalities »). L’éducation améliore le potentiel productif de la nation. (Même chose pour la santé)

- Conditions d’accès au crédit (climat de confiance, soutien aux agents économiques auxquels les banques hésitent à prêter)

Ce 2° point est ignoré, le 1° un peu moins mais à la limite.

* Ses voies d’action ;

- Un ciblage horizontal :

- Dans les dépenses pour l’éducation qui doivent être considérées comme un investissement en capital humain (cf [rapport Aghion « L’excellence universitaires : leçons sur les expériences internationales », janvier 2010->http://www.ifrap.org/IMG/pdf/Mission_Aghion_Rapport-etape_135615.pdf]), notamment avec des dépenses vers l’enseignement supérieur et les universités. Si ces investissements doivent être massifs, ils ne doivent toutefois se faire par un redéploiement des sommes allouées aux enseignements primaire et secondaire. Les tests PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves) sont un bon moyen pour repérer les performances d’un système éducatif national. Alors que la Finlande obtient d’excellents résultats (2° en sciences, 3° en lecture et 6° en mathématiques) grâce à la qualité des professeurs, de leur formation initiale et continue, de leur rémunération, de leur reconnaissance sociale), la France a beaucoup régressé dans ce classement (22° en mathématiques et en lecture, 26° en sciences pour l’année 2009). Les rapports notent tous une corrélation positive entre ces performances PISA et la croissance.

- dans le soutien aux PME innovantes,

- dans la RD,

- dans les politiques industrielles qui mettent l’accent sur innovation et qui sont compatibles avec la concurrence.

- Un ciblage vertical, sectoriel sur les branches porteuses (innovations de pointe) comme dans les biotechnologies, le numérique, les énergies renouvelables…, à main d œuvre qualifiée, et non plus sur une seule firme comme dans les 30 Glorieuses en France. On retrouve ici la problématique du financement de ces investissements et des équilibres budgétaires et le besoin d’une émulation pour l’innovateur. (Voir les travaux de Pierre Cahuc et André Zylberberg sur le marché du travail).Les secteurs d’innovations de pointe tournent autour

2°) Un État assureur qui doit lutter contre la précarisation de la main d’œuvre.

- Il s’avère nécessaire de flexibiliser le marché du travail pour réduire le chômage. Une fois encore on peut prendre exemple sur la « flexisécurité » scandinave [flexibilité externe, mais forte indemnisation (= 90% du salaire/ pendant une durée longue = 4 ans) + obligation de formation, stages…) ou allemande [flexibilité interne, reposant sur un impotent dialogue social]. Pour la France, ce serait une véritable « révolution » avec des réformes simultanées du marché du travail, de la protection sociale, de l’école, de la gouvernance des entreprises avec l’entrée dans les conseils d’administration de plus de représentants du personnel…

- La politique macroéconomique peut suppléer la demande, par l’investissement, dans une perspective contracyclique. Mais, pour la France et autres pays membres de la zone €, la politique monétaire, autonome, n’est plus possible. Le choix peut se porter aussi sur une politique budgétaire, à condition toutefois que les déficits soient faibles. Ainsi, en cas de besoin, il est possible d’emprunter puisque l’endettement est minime et/ou les taux d’intérêt sont bas. En plus le taux d’intérêt appliqué à cet emprunt serait faible car si un pays est peu endetté, on lui prête plus facilement (faible « risque-pays », exemple de la Suède actuellement)

- Le risque environnemental doit être intégré dans ces politiques structurelles réformatrices. que ce soit par des taxes (la taxe carbone) par ’une spécialisation sur des innovations qui st déjà menées (recours aux incitations, subventions)

3°) Un État garant du contrat social, de la cohésion sociale.

- Une vive polémique a surgi avec [Thomas Piketty sur la réforme fiscale] ? Certes il existe des convergences sur la nécessité de la réforme, sur le besoin de simplification et de transparence, sur la redistributivité de l’impôt. Bien sûr l’impôt (et les dépenses qu’il permet) est nécessaire dans une démocratie mais la fiscalité doit être incitative, notamment pout les innovateurs. Là encore le modèle suédois qui ne surtaxe pas le capital, est à considérer (la réforme de 1990 donne des résultats positifs). Mais il fait éviter les fuites des entrepreneurs, des créateurs vers des pays à fiscalité plus avantageuse.

- Pourquoi la démocratie est-elle nécessaire à innovation ?

Dans les démocraties, l’État est monitoré par :

- Des évaluations publiques, des lois (cf. contrôle de la Cour des comptes en France, Congressional Budget Office aux Etats-Unis…)

- Des médias indépendants (peu en France, contrairement à l’Allemagne - car beaucoup de nos médias appartiennent à des conglomérats laissant craindre complaisance et connivence avec pouvoir politique).

- L’indépendance de la justice, car sans elle il y a risque de corruption et le ciblage (cf. supra) se transformerait en « copinage »)

Conclusion

L’État en France doit donc devenir un « État stratège », mais cela ne se fera que :

- Un choc de compétitivité (le rapport Gallois va dans le bon sens) ;

- Une fiscalité durable (réforme vers plus de transparence et plus stable dans le temps pour donner un horizon/sécurité aux innovateurs),

- Des réformes structurelles indispensables sur le marché du travail (en cours et à suivre), sur la réduction des dépenses publiques (ex : lutter contre les doublons administratifs entre régions-villes-communautés urbaines/ intercommunalité/ agglomérations de communes), assurance maladie, retraites.. Et s’inspirer de ce qui fonctionne ailleurs en UE, en Suède, pour une « social-démocratie de l’innovation ».

NB : Philippe Aghion a quitté son poste à Harvard quand il a été nommé, en 2015, à la chaire « Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance » du Collège de France. Il enseigne en parallèle à la Paris School of Economics. (leçon inaugurale : Les énigmes de la croissance | Collège de France)